|

一般而言,我們所熟知的影響了森山大道的創作者會是細江英公、東松照明,乃至Andy Warhol和William Klein,卻總會忘記安井仲治。

安井仲治不屬於VIVO的時代,卻比其團員早了三十餘年對挑釁的美學風格作探索。或許是由於他英年早逝(年僅38歲),或許是因為他的太多作品在戰火中消失殆盡,這位影響了一代攝影大師的先驅很少被後人提及。 在當代攝影師中,Antoine D'Agata是令人生敬生畏的一位,有人將他比喻為夢魘,他的作品中存在巨量的失焦畫面,在色彩與明度之間做著權衡,有似夢非夢的朦朧,也有真實世界之外的殘忍。

Antoine D'Agata有過一次特殊的旅行,他的同伴患了愛滋病,他曾接觸過許多游離於道德、禁忌邊緣的人群,並與他們有著親密接觸,用他的話說:「工作與親密的關係在一同進行。」 攝影成為存在的體現時,他對生命有著極端的見解:「我們生活在謊言、虛偽、玩世不恭和懶惰的世界中,同時毫無生氣地、且傾盡全力的保護自己。」 山本雅紀對於家庭的價值觀是在狹窄中形成的,她的家是一個只有六塊榻榻米組成的空間,做超市收銀員的母親和開卡車司機的父親擠在這裡成家,幾年後,她和弟弟妹妹出生,這塊地方又擠進了三個身體和更多的雜物。

當他們熟睡時,四肢就交疊在一起,當他們醒來,幾乎無法避免與另一個人的目光相遇。山本雅紀說:「在這裡,唯一能讓你獨處的地方只有浴缸。」 雖然水谷吉法(Yoshinori Mizutani)熱愛希區柯克的影片,而當他親眼看到頭頂盤旋著數百隻長尾鸚鵡時,還是被嚇了一大跳,就像在清晨突兀的被拉進《鳥》的場景之中。

這些鸚鵡顏色鮮亮,翅膀呈綠色,牠們毫不厭倦成群結隊的飛舞,時而齊刷刷的立在電線杆上,或一頭埋進榆樹內,成為亮片樹葉。 如果要評選出一位最熱衷於違反社會規範與探尋禁忌的藝術家,Paul McCarthy一定會在候選人席位中,在他的人生中,他全方位的抨擊了人類所建立起來的文明與信仰。

當然,也包括童話。 Paul McCarthy出生在信仰摩門教的家庭,他是家族的反叛者,因為他根本就不信仰宗教,他嚮往的是Dean Moriarty的離經叛道與自由奔放。Paul McCarthy患有誦讀困難症,這導致他自小對於圖像的體驗和他人有所不同。 1991年,他創作了錄影裝置作品《霸道漢堡》(Bossy Burger)。陰暗的畫面中,廚師裝扮的Paul McCarthy看似是在烹飪食物,井然有序的製作步驟逐漸變得失控,廚師傾倒番茄醬,打翻牛奶,他手持廚具和武器,瘋狂的攪拌牛肉,佈景在各種食物沾黏中脫離了本來的樣子,他滿身血跡,與蛋黃醬一同狂歡,最終露出了滿意的微笑。《霸道漢堡》(Bossy Burger)是Paul McCarthy早期作品,他借此表明了自己極端的政治傾向—政府主義。 Buck Ellison自小是有錢人家的小孩,念著貴族高中,和他身邊的朋友的一樣,穿著以低調聞名的Ralph Lauren和Lacoste。

他們都溫文儒雅,謙虛大方,有著同樣的特徵:教養良好、家庭完美、熱愛運動、週末去鄉村俱樂部、信仰新教、具有滿腹學識。 1951年初,聯合國軍的一支美國巡邏隊進入到位於首爾北部的村莊,它在經受了戰爭的摧殘後已變得面目全非,房屋坍塌,屍體橫陳。儘管他們認定這裡全無生的氣息,士兵們還是隨意的檢查著屋內。推開一道房門,迎接他們的是腐爛的惡臭味,他們說:「這裡面沒人。 」

一位美國士兵決定還是進去查看,於是他在一具死去好幾天的腐爛屍體旁發現了那個男孩。他呆滯的坐在污濁中,蒼蠅圍繞著他飛。 這位男孩名叫Kang Koo Ri,當士兵把他帶出屋子時,他虛弱得幾乎無法行走,身軀纖弱地如同一隻小動物。他被送往Bo Yook Won孤兒院,在那裡集聚著一批在戰爭中失去家庭的孩子。 Andrey Tarkovsky的影片是詩歌的具象,他當屬戰後時期最重要的俄羅斯電影導演,他以形而上的畫面與對白搭建出迷霧中的田園牧歌,它們宛若超自然的精靈,夢幻且憂傷。

1977年,Andrey Tarkovsky興高采烈的帶著新寵給友人Tonino Guerra拍攝了婚禮,這是他的寶麗萊初期體驗。在《潛行者》拍攝完畢後,他陸續拍攝了更多的寶麗萊作品。 在他逝世後的今天,他的這些作品伴隨著一個高昂的拍賣價格,被攝影界評為「太過了」。的確,Andrey Tarkovsky的攝影作品有著技術上的欠缺,而它們正像是被摔裂的一塊玉,較完美無瑕多了一份朦朧的生動。 1991年出生的Molly Matalon成長在佛羅里達,和許多青少年一樣,她酷愛龐克音樂,於是她最早對攝影的接觸即是在livehouse拍攝龐克樂隊的現場。

青春期時,她試圖和所崇拜的樂手們成為朋友,與他們一同待在酒吧,或走在街頭,那是一群群外型怪異的男孩,他們散發出主導式的男性氣息,使Molly Matalon第一次感知到性別差異。 2004年馬格蘭召集了10位攝影師對新加入歐盟的十個國家進行拍攝,每人的拍攝時間為一個月。

當時還作為馬格蘭預備成員的Mark Power選擇了前往波蘭。 一個月的拍攝結束後,Mark Power將波蘭作為了自己的長期拍攝專案,他確實愛上了波蘭。 在前後歷時7年25次前往波蘭後,攝影書《兩首歌的聲音(The Sound of Two Songs)》於2010年出版,這本書成了極具Mark Power視覺風格的代表性作品。 「烏蘭巴托」的直譯是:紅色英雄城,這是一個看起來頗有蘇聯感的名字,1924年成立的蒙古人民共和國處於蘇聯勢力範圍之下,一直到持續到1992年。在蘇聯解體後,共產的蒙古國也隨之瓦解,開始向市場經濟過渡。

更改國號後不久,來自西方的文化風潮便刮到了這裏。90年代中期,蒙古國衍生了嘻哈音樂,其中最早出現嘻哈的是烏蘭巴托。在蘇聯式的公寓樓外和淩烈的冬風中,一些新潮的年輕人互相分享混音磁帶,受著2Pac、Snoop Dogg和Wu-Tang Clan的影響,開始摸索著自己的音樂。 嘻哈音樂正在烏蘭巴托這座老城在自有的文化和人文上,創造著新事物。 「在東京的一家爵士樂店裏,她吃了安眠藥,無精打采地迷失在自己的世界裏。」

那是日本動盪不安的60年代,時代的船舶從驚濤駭浪中沖回地面,卻回不到人間。秩序在重建中,一切都在重建中。 Michael Rougier因在銀座看到的第一幕而迷醉。笑靨如畫的短裙子少女,成群結隊的穿過城市,青春是紅暈,直白地寫在她們臉上。穿著黑制服的男生,有著《勇敢第一名(壞孩子的天空)》中的模樣,北野武還未來得及刻畫他們,他們就已長成了冷峻的表情,瘦弱而強壯的胳膊揮舞著,仿佛人人都是青少年偶像。 (或有令人不適內容,請酌情閱讀) 嚴格意義上來說,Weegee算不上是一位藝術家,後人賦予他的作品各種解讀,認為他超越了當時傳統的拍攝觀念、也最大程度的接近了部分人性。而事實上,Weegee既沒有學過什麼藝術表現手法,也根本沒在意。那些年,他只是把拍照當作一種謀生方法,因為總有人會想要那些照片。

Weegee只拍攝犯罪現場, 把兇殺案現場的影像賣給個人或媒體,獲取收入,就是這麼簡單。他的拍攝方式非常單一,一臺4x5畫幅的Speed Graphic,以及閃光燈。 1944年的《勒死一個4歲幼童的16歲強姦犯》,是Weegee的代表作,後被評為「美國劃時代的經典照片」。 Garry Winograd的腦中有一個高頻率工作的處理器,在見到事物動態的一瞬間,便能歷經複雜的視覺判斷,飛速的捕捉到其中最使人驚訝的畫面。

他是六七十年代,美國最為知名的紀實攝影師之一,他與Robert Frank有著千絲萬縷的聯繫。 繼上回介紹了《13個房間創作藝術節》店家裝置展區開跑,藉由走逛5間大安風格店所,到麻辣鍋店看仙女泡湯、酒吧裡飲微醺浪花,藝術節的重頭戲「客房展區」也已於8/13開展!主辦方「Home Hotel」和「孩在」此番首度將展區移師 富邦藝旅Folio Hotel,讓八月的台北城出現一座「看不見的城市」,不用護照、不搭飛機,在老宅飯店裡開啟進入神秘旅行的入口,藉由16組創作者的視角,在不用出境的旅行裡重新發掘周遭忽略的日常模樣與生活記錄。

法國街頭藝術家JR因為他的inside out項目,而受到了廣泛的關注。而他被視界矚目,與巴西的里約熱內盧這個城市,有很大關係。

2008年,JR在里約創作了“女人是英雄”系列,他將一些在住在山腰上的貧民窟的人的臉和眼睛的巨幅照片,沿著貧民窟的建築和其所在的山勢,而貼在了上面。 Helmut Newton第一次見到女人的身體是在四歲。

在那個夜晚,他不小心走出房間,看到保姆正坐在梳妝鏡前,半裸著身體。再過了幾年,又是在一個夜晚,他的哥哥神秘地將他帶到窗前,指著街區站著的一位濃妝女子,「你看,她就是柏林最著名的妓女。」 當更多同齡人對於性的體會還處在佛洛依德式的潛意識中時,Helmut Newton已經能形成了對女性的感知:那些在夜晚,隱約且綽約多姿的影子。 Jeff Wall已經拍照長達50餘年,而他年輕時拍攝的作品如今仍常被人們掛在嘴邊,雖然在他的攝影生涯中,他不止一次地顛覆和超越了那時的作品構思。

年輕的Jeff Wall拿到哥倫比亞學院藝術史碩士學位後,開始將攝影融入了繪畫藝術史,他的作品在平面上模仿那些卓越的畫作,使用的卻是完全當代的情境,以精心構造的人工現實、源於生活卻又經過高度提煉的虛構情節來呈現社會現實。 他模仿藝術家Diego Velázquez, Hokusai和馬奈,也通過作品暗指卡夫卡、Ralph Ellison和三島由紀夫。 即便是只使用手機做日常的拍攝,也會對「zoom in」這個動作有些許的概念,在手機螢幕上滑動雙指,放大以及縮小畫面,是一件很自然的行為。

在攝影上,這樣單純的 「zoom in」,背後牽扯到一個很重要的觀念就是「焦段」。 市面上的鏡頭分為兩大類,一類是「定焦鏡」,也就是無法放大、縮小的那種。另一類是「變焦鏡」,就是可以讓你轉動變焦環,來達到拉遠、拉近的效果。 為了說明簡單,我們很粗淺地把焦段分成三大類,由數字少到數字多,分別是「廣角」、「標準」、「望遠」三個區塊,當你注意到在購買鏡頭時,一定會有一個你無法忽視的參數就是「焦段」,你要購買哪種焦段的鏡頭,間接的也影響了你的拍攝內容。 先從「標準」說起,一般來說在 50mm 上下,我們會稱呼其為標準焦段鏡頭,往下也許到 40mm 還勉強,往上可能不超過 85mm。 在經濟動盪和瘋狂的通貨膨脹下,不堪重負的委內瑞拉人民,已有數百萬人逃離出國。

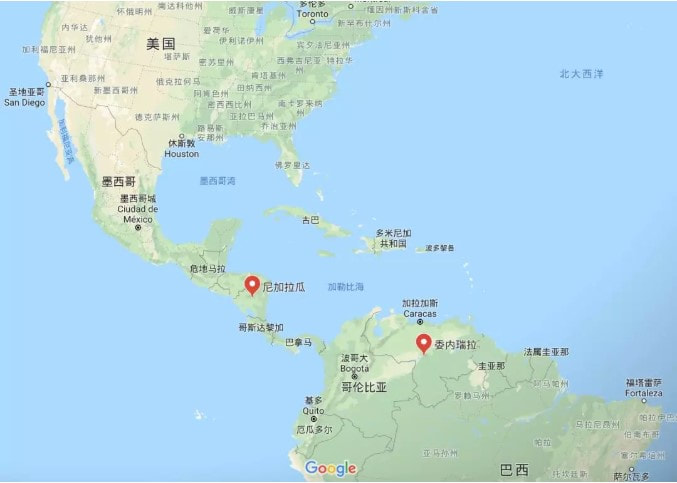

戲劇性的一幕在2019年1月23日開始上演,該國議會主席胡安·瓜伊多宣布就任臨時總統後,不但火速獲得美國等國的承認,而且到目前為止,美國及其他約20個國家已經承認瓜伊多為委內瑞拉的合法領導人。 兩個“總統”的拉鋸大戰正在委內瑞拉上演,究竟總統之位最終歸於馬杜羅還是瓜伊多,情勢在看似明朗中,卻又一波三折。 作為瑞內瑞拉最大的外國債權方,到目前為止,委內瑞拉仍拖欠中國約200億美元的債務。 作為美國的後院,拉丁美洲的政治一直在美國的介入中起起伏伏。 委內瑞拉的動盪局勢,令人想起另一個拉美國家尼加拉瓜。 巴西藝術家Sofia Borges和另外兩位美國藝術家Harold Mendez、Em Rooney,都從不同的層面以不同的方法,製造了時間模型和記憶裝置,以呈現我們對歷史的賦權和對記憶的操控。 攝影天然具備的時間性和紀錄性,使得其成為承載歷史和記憶的理所當然的載體。 但在過去、現在和未來的時間湧動之間,是否紀錄和流傳著最真實的歷史和最清晰的記憶,也因為它們自身的模糊性和彈性,而留出了被操控的廣闊空間。 而圖像是否大都掙扎於表面,欲為傀儡而不得呢? Sofia Borges

多年來,Sofia Borges通過其將博物館、動物園和書籍中所看到的展品、物件和圖片的細節和局部進行放大,提出了看待歷史與現實的新視角。 |

© COPYRIGHT 2016. Wonder Foto ALL RIGHTS RESERVED.